避難所の「眠れない夜」|防災エアマットが必要になる理由

地震や台風のあと、体育館や公民館で過ごす避難生活。

ニュースで映る光景の多くは、床に薄い毛布を敷いただけの空間です。

見た目には整然としていても、実際に寝てみるとその硬さと冷たさに、体は驚くほどの疲労を感じます。

床の冷気は夜通しじわじわと体温を奪い、腰や背中の痛み、寝返りのしづらさが翌日に響きます。

眠れない夜が続けば、体力も気力も消耗し、回復どころか体調を崩してしまうこともあります。

「食料や水は用意したけれど、寝る環境までは考えきれていなかった」という声も少なくありません。

こうした「眠れない避難生活」を少しでもやわらげるために、 最近は防災用のエアマット(エアーマット)を備えておく家庭が増えています。

「寝られない」ことが、心身のダメージを広げる

災害時に求められるのは、まず“生き延びること”。

けれど数日単位での避難生活では、「しっかり眠ること」もまた、生き抜く力を保つための基本です。

体が休まらなければ、判断力も鈍り、免疫力も落ちてしまいます。

そこで注目されているのが、避難所の床環境を整える防災用エアマットです。

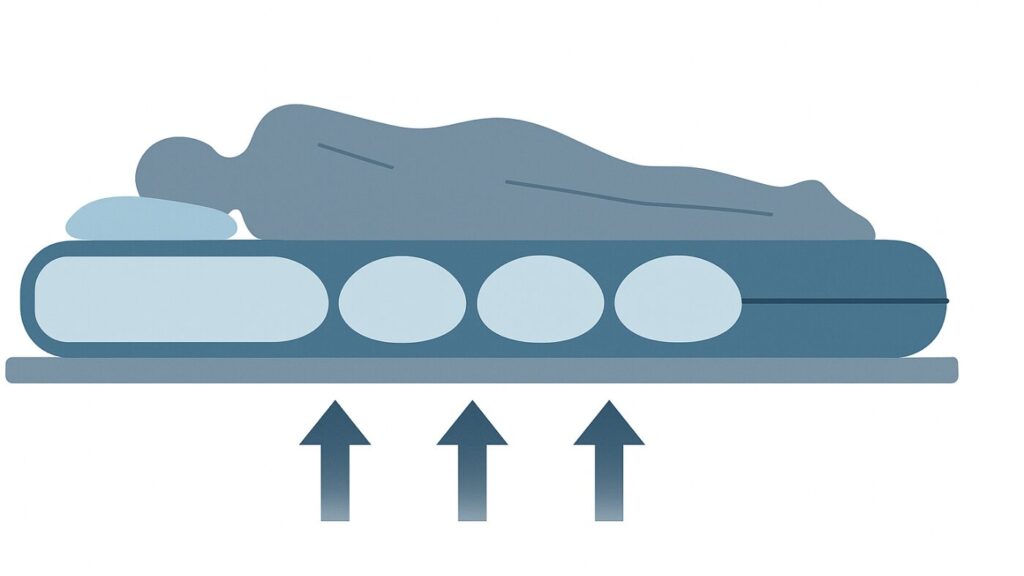

わずか数センチの空気層が、冷気と硬さを遮断し、体をやさしく支えてくれる。

限られた空間でも、“眠れる場所”をつくる工夫として、いま多くの家庭で備えられています。防災リュック全体の見直しには、防災セット比較や、人数別に選べる防災セットおすすめも参考になります。

避難所の床は「断熱されていないコンクリート」|エアマットなしだとどうなる?

多くの避難所では、体育館や公民館などの床がそのまま寝床になります。

一見きれいに見えても、床下からの冷気は想像以上に強く、冬だけでなく春や秋の夜でも体温を奪います。

毛布や銀マットを重ねても、床の硬さや冷たさは完全には防げません。

しかも体育館の床は、人が多く出入りするため湿気がこもりやすく、朝にはマットがしっとりと湿ってしまうことも。

湿気と冷えが重なると、風邪や腰痛、関節痛などの原因になります。

こうした環境で何日も過ごすことを考えると、最初から「床対策」まで含めた防災準備をしておく価値は大きいと言えます。

避難生活で起こりやすい“体の不調”

- 長時間、硬い床に寝ることで腰痛や肩こりが悪化

- 体温低下による冷え・頭痛・だるさ

- 寝返りの打ちづらさによる血流悪化

- 睡眠不足による集中力・免疫力の低下

こうした不調を防ぐために必要なのは、「敷くものを変える」こと。

つまり、床と体の間に断熱性とクッション性を持たせることです。

防災エアマットは、その2つを同時に満たしてくれるアイテム。

空気の層が床の冷たさを遮り、同時に体の重みを分散してくれます。

避難生活を少しでも快適にする――そんな“小さな備え”が、実は大きな安心につながります。寒さが厳しい時期は、アルミブランケットの併用も検討しておくと安心です。

避難用の寝具をそろえる場合は、マットだけでなく、最低限必要な持ち出し品全体のバランスも重要です。

まずは「何を優先して備えるべきか」を整理するなら、▶︎ 防災セットのおすすめと揃え方が参考になります。

エアマットの“空気の層”が守る、体と心の休息

エアマットの最大の特徴は、空気を入れて膨らませる構造です。

厚さ5〜10cmほどの空気層ができることで、床の硬さや冷たさを大幅にカットします。

地面からの熱伝導を遮断することで、冬は冷気を防ぎ、夏は熱気を逃がす働きもあります。

また、体の圧力を分散してくれるため、腰や肩に集中する負担が軽減。

寝返りをうっても体が沈み込みすぎず、自然な姿勢で眠れるのが大きなポイントです。

「避難所でもできるだけ普段に近い寝心地を確保したい」という方に、防災用エアマットは心強い味方になります。

空気の厚みが生む“断熱効果”と“クッション性”

マットの厚みがあるほど、床から伝わる冷気を遮断する力が強くなります。

とくに「R値(断熱性能の指標)」が高いモデルほど、冬場の避難所や車中泊でも快適に過ごせます。

一般的に、R値3.0以上あれば防災用途でも十分な断熱性が確保できます。

さらに、エアマットは空気を抜けばコンパクトに収納できるため、

リュックや車のトランクにもすっきり収まります。

避難時だけでなく、アウトドアや来客用にも使える「汎用性の高い防災アイテム」です。

ただし、薄すぎるタイプや安価な簡易マットでは、断熱性が不十分なことも。

防災用途では、一定の厚みと耐久性を持ったタイプを選ぶことが大切です。

「なんとなく安いから」ではなく、避難生活の数日間を支えられるかという視点で選ぶのがおすすめです。

防災用エアマットを選ぶときの3つのポイント

① 足踏み式や自動膨張式など“空気の入れ方”を確認

エアマットは、空気の入れ方によって使いやすさが大きく変わります。

停電時や避難所では電動ポンプが使えないため、足踏み式や自動膨張式のタイプが便利です。

足踏み式なら電源が不要で、1〜2分で簡単に膨らませることができます。

家族分を用意する場合は、「誰でも迷わず膨らませられるか」も大事なポイント。

説明書を読まなくても直感的に操作できる防災エアマットなら、疲れている避難時でもストレスなく使えます。

② 厚みとR値(断熱性)をチェック

薄いタイプは収納しやすい反面、断熱性や寝心地が犠牲になりがち。

防災目的なら厚さ8〜10cm程度・R値3.0以上が理想です。

このくらいの厚みがあると、硬い床でもしっかり体を支え、底付き感がなく快適に眠れます。

商品ページにR値の記載がない場合は、レビューで「底付き感」や「冬の冷え」に関する声をチェックしておくと安心です。

防災エアマットとして選ぶなら、少し余裕を持った厚みと断熱性を意識してみてください。

③ 耐久性と素材を確認

避難生活では、床の上に直接敷くことも多いため、防水・防汚・耐摩耗性が重要です。

ナイロンやTPU素材のマットは破れにくく、湿気にも強いためおすすめ。

また、裏面に滑り止め加工があるタイプなら、夜中にズレにくく安心です。

普段はキャンプや来客用として使いながら、年に一度は膨らませて状態をチェックしておくと、防災グッズとしての信頼性も高まります。

こうしたポイントを押さえておけば、災害時だけでなくキャンプや旅行など、「普段使いの寝具」としても活躍するエアマットを選べます。

「寝る環境」とあわせて停電時の電気の確保も考えておくと安心です。

▶︎ ポータブル電源のおすすめ

避難生活を支える、おすすめ防災エアマット

① エアーマット 足踏み式 厚手10cm【R値4.0/断熱・防水加工】

空気を入れるのは足踏みだけ。電気もポンプも不要で、約1分ほどでふくらみます。

厚さ10cm・R値4.0の高断熱構造で、冬の体育館でも床の冷気をしっかり遮断。

寝返りをうっても音が少なく、「カサカサ音が気にならない静音タイプ」なのも避難所向きです。

さらに、連結用のスナップボタンが付いているので、家族で並べて使うことも可能。

1人用としてはもちろん、親子で寝る際にも隙間なく敷けます。

防水素材なので、汚れてもサッと拭くだけで清潔を保てます。

\商品を詳しく見る/

② WAQ インフレータブルマット【厚手8cm/自動膨張式】

キャンプブランドWAQのマットは、バルブを開くだけで自然に空気が入る自動膨張タイプ。

厚さ8cmでクッション性に優れ、空気を足して好みの硬さに調整できます。

寝心地と手軽さを両立したモデルで、防災備蓄としても人気です。

表面は肌触りの良いスウェード調で、冬は冷たくならず、夏もベタつかない快適素材。

連結可能なデザインなので、家族用にもアレンジ可能です。

\商品を詳しく見る/

どちらを選ぶ?防災エアマットのざっくり選び方

ざっくり選ぶ基準は、次のイメージです。

- ✔ 停電時や避難所メインで「冷え・底付き感」を最優先 → 厚手10cm・足踏み式エアーマット

- ✔ キャンプや来客用と兼用しながら、防災にも備えたい → WAQの自動膨張マット

どちらも「硬い床から体を守る」という目的は同じなので、 暮らし方や使う頻度に合わせて選ぶのがおすすめです。

“眠れる備え”として防災エアマットを1枚用意しておく

災害時に必要なのは、食料や水だけではありません。

限られた環境で体を休めることも、生き抜くうえで欠かせない要素です。

硬い床のままでは、心身の疲労が蓄積し、思考や行動の判断にも影響が出てしまいます。

とくに、子どもや高齢の家族がいる場合は、 「しっかり眠れるかどうか」が体調管理のカギになります。

エアマットは、そんな「眠れない夜」をやわらげる小さな備え。

空気を入れるだけで床環境を変え、体を守り、心の余裕を取り戻す手助けをしてくれます。

さらに普段はキャンプや来客用としても活用できるため、“しまい込まない防災グッズ”としても優秀です。

今できる、小さな備えから

エアマットは、防災リュックに入りきらないアイテムですが、

玄関やクローゼットの隅に立てて置いておくだけでも十分。

もしもの時に「これがある」と思えるだけで、心の安心感が違います。

避難所でも、車中泊でも、自宅の床の上でも。

眠れる環境を整えることは、明日を乗り越えるための“備え”です。

今日のうちに、あなたの家にも「休息を守るエアマット」をひとつ用意しておきましょう。長期化する災害に備えるなら、10年保存水の備蓄もあわせて確認しておくと安心です。

あわせて読みたい関連記事

コメント