水の備蓄は「量より置き方」で差がつく

防災セットを揃えたあと、「水はどこに置こう?」と悩む人は少なくありません。特にマンションやアパートでは、収納の余裕がなく、重くてかさばる水をどこに置くかが大きな課題になります。買って満足しても、結局しまい込んでしまい、いざという時に取り出せない――そんな状態では意味がありません。

だからこそ、いま注目されているのが「10年保存水」です。長期保存ができるタイプなら、入れ替えの手間を減らし、無理なく備蓄を続けられます。防災を日常に取り入れるには、「どのくらい置くか」よりも「どこに置くか」「どう置くか(置き方・収納の工夫)」がポイントなのです。この記事では、10年保存水の置き方・収納アイデアを中心に、狭い部屋でもできる備え方をまとめていきます。

10年保存水が選ばれる理由は「管理がラクだから」

保存水は、ほかの防災グッズと違って入れ替えの頻度が高く、うっかり期限を切らしてしまう人も多いアイテムです。数年ごとに買い替えるタイプでは、「気づいたら期限切れ」「段ボールを開けて驚いた」というケースも少なくありません。その点、10年保存水なら入れ替えを大幅に減らせるため、精神的にもラクで、継続的に備蓄を維持しやすくなります。

たとえば、アコール 10年保存水(1.8L×6本×2)は室戸の海洋深層水を使用した長期保存タイプ。ボトルがスリムで棚にも収まりやすい設計です。カムイワッカ 10年保存水(2L×6本)は、普段のミネラルウォーターと同じ感覚で扱える形状で、日常使いにもなじみます。どちらも防災用として信頼性が高く、まとめ買いしておけば“しばらく安心”という備えができます。

保存水を置くときにやってはいけない場所

「とりあえずここでいいか」と何気なく置いた場所が、実は保存水にとってよくない環境ということがあります。せっかく長期保存できるタイプを選んでも、置き場所や置き方が悪ければ劣化を早めてしまうことも。ここでは、やってしまいがちなNG例を紹介します。

直射日光が当たる場所

ベランダ近くや窓際など、日差しが当たる場所は避けましょう。高温になるとボトルが膨張したり、キャップの密閉性が落ちるおそれがあります。室内でも、日中ずっと光が差し込む棚や床の上は意外と温度が上がります。特に夏場は、遮光カーテンで日光を遮るだけでも安心感が違います。

キッチン家電の近く

冷蔵庫や電子レンジの横など、発熱する家電のそばも避けたいポイントです。電気製品は稼働中に熱を出すため、周囲の温度が意外と高くなります。保存水の段ボールをそのまま積むと、箱の内側が温まりやすくなり、長期間の保管には不向きです。

床に直置きする

床に直接置くと、結露や湿気で段ボールが傷むことがあります。特に冬場は室内外の温度差が大きく、ボトルに水滴がつきやすくなります。カビや臭いの原因にもなるため、すのこや板を一枚敷いて“床から少し浮かせる”のが理想です。

押し入れの奥や納戸の最下段

収納の奥深くにしまい込むと、いざというときに取り出しにくくなります。また、湿度がこもりやすい場所では段ボールやラベルが劣化しやすく、交換時期も忘れがち。定期的に目に入る位置に置いておくことで、「あ、そろそろ確認しよう」と気づけるようになります。

保存水は“涼しくて暗い場所に保管”が基本ですが、もうひとつ大切なのは「見えるところに置く」こと。隠すのではなく、日常の空間に馴染ませる――これが、続けられる備えの第一歩です。

省スペースでもできる!保存水の収納アイデア

「狭い部屋だから置けない」と思いがちな保存水ですが、少し工夫するだけで驚くほどスッキリ収まります。重要なのは、特別な収納スペースを新たに作るのではなく、“今ある空間の延長線上”に置き場所を見つけることです。収納の工夫とあわせて、最低限の道具をまとめてそろえるなら、防災セット比較も参考になります。

玄関クローゼット:避難時にすぐ持ち出せる

玄関のクローゼットや靴箱の下段は、非常時にすぐ取り出せる場所です。段ボールのままでは重いので、2〜3本ずつ取り出して布袋や買い物バッグに分けておくと安心。避難するときにもそのまま持ち出せます。防災リュックの近くに置いておくと動線もスムーズです。

ベッド下:低い位置は安全で省スペース

寝室のベッド下は、揺れや落下の影響が少ない“安全地帯”のひとつ。収納ボックスに入れて保管すれば、ほこりも気になりません。布団やマットレスを持ち上げる手間もなく、普段は目に入らないのでインテリアを邪魔しないのもメリットです。特にワンルームの一人暮らしにはおすすめの置き方です。

キッチン下収納:普段のペットボトルと並べて

キッチンのシンク下やパントリーに、普段飲んでいる水と同じ感覚で並べておくのも◎。使用期限の近いものから普段使いに回す“ローリングストック”方式にすれば、無理なく循環できます。重さのある水は、腰より低い位置に置くと出し入れもしやすくなります。

洗面所やトイレ横:意外と安定した環境

洗面台の下やトイレ横の収納棚は、直射日光が入らず温度変化も少ない場所。小容量ボトルを数本ストックしておけば、断水時にもすぐ使えて安心です。普段から目に入る場所なので、賞味期限の確認もしやすくなります。

このように、部屋のあちこちに“少しずつ”分けて置くのがポイントです。一ヶ所にまとめるよりも、家の中に複数の小さな備えをつくることで、どんな状況でも水を確保しやすくなります。

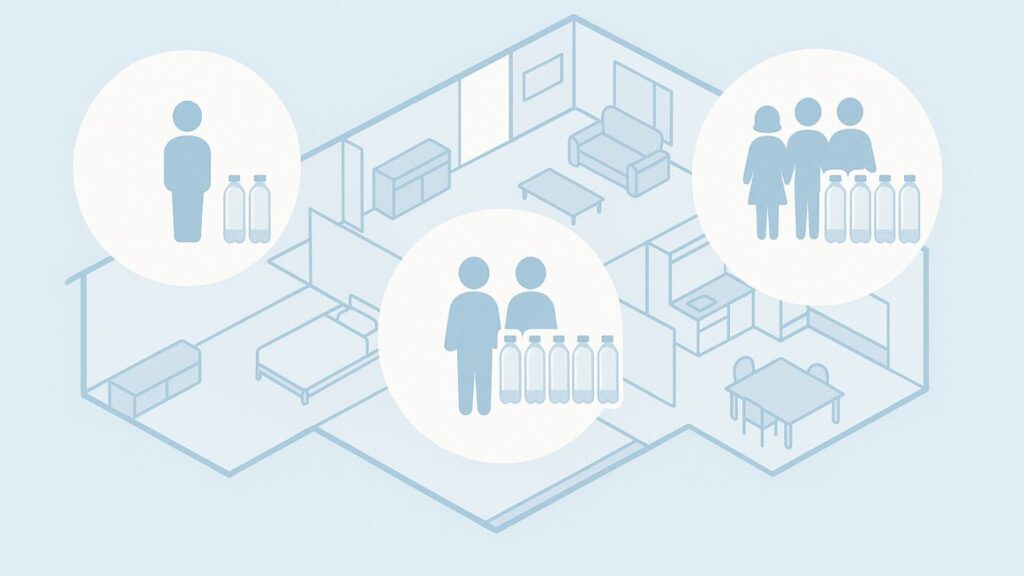

世帯人数に合わせた保存水の目安量

「どのくらい備えればいいのか分からない」という声はよく聞きます。実は、国の防災指針では1人あたり1日3リットル×3日分が目安とされています。飲料用だけでなく、調理や歯みがきなどの生活用も含めての想定です。つまり、1人暮らしなら9リットル、2人世帯なら18リットル程度が基本ラインです。

水と同様に“電気の備え”も人数・用途で必要量が変わります。ポータブル電源おすすめと選び方もチェックしておくと安心です。

水と同じく、食料も生活に合わせた量で備えると管理がぐっと楽になります。

▶︎ 非常食のおすすめ

一人暮らしの場合:最小限でも安心できる9リットル

1.5Lのボトルなら6本、2Lボトルなら4〜5本が目安です。これだけあれば、数日間の断水にも慌てず過ごせます。クローゼットの隅やベッド下など、普段使わないスペースにまとめておくと邪魔になりません。1箱単位で購入し、封を切らずにそのまま置いておくのがおすすめです。

2人暮らし:24リットルで3日間をカバー

2L×6本入りを2ケース備えておくと、余裕を持った備蓄になります。重さは合計で約24kgになるため、分けて置くのがポイント。玄関に1ケース、寝室に1ケースのように、取り出しやすい場所を選びましょう。ペットを飼っている場合は、飲用や洗浄用にさらに数本追加しておくと安心です。

4人家族:箱を分散して“家の中の複数拠点”に

4人世帯では、2L×6本で3ケース(約36L)を目安にすると、数日間の生活をまかなえます。家族全員分を1ヶ所に積むと重くて危険なので、キッチン・リビング・玄関など複数に分けて配置するのが理想です。1箱を低い棚に、1箱をベッド下に、といったように地震対策も兼ねてバランスよく置きましょう。

この数値はあくまで“目安”です。生活スタイルや季節によって必要量は変わります。大切なのは、「自分たちの暮らしに合った現実的な量を、無理なく置ける形で確保する」こと。置けないから諦めるのではなく、少しずつ整えていくことが防災の第一歩です。

アコールとカムイワッカの保存水を“置きやすさ”で比較

10年保存水と一口に言っても、メーカーによってボトル形状や箱サイズ、保管しやすさは少しずつ異なります。どちらが優れているかではなく、どちらが「自分の暮らしに合っているか」で選ぶことが大切です。ここでは人気の2種類を例に、“置きやすさ”の視点で見ていきましょう。

アコール 10年保存水:棚や収納に収まりやすいスリム設計

アコールの10年保存水(1.8L×6本×2)は、少し細身のボトル形状が特徴です。段ボール箱も厚みが抑えられており、クローゼットや家具下など狭い場所にも収まりやすいのがポイント。海洋深層水を使用した防災備蓄水として知られていますが、見た目も落ち着いていて、室内に置いても違和感がありません。

箱の持ち手がついているため、持ち運びも簡単。女性でも無理なく移動できる重さで、「とりあえずこのまま押し入れへ」と扱える気軽さがあります。段ボールの外側に購入年月を書いておけば、更新時期の管理もスムーズです。

カムイワッカ 10年保存水:普段使いにもなじむ2Lボトル

カムイワッカの保存水(2L×6本)は、一般的なミネラルウォーターと同じサイズ感。冷蔵庫のドアポケットにも入るため、普段の飲料水と同じ感覚で扱えるのが魅力です。段ボールの厚みはありますが、重ねて収納しやすく、ストック用のペットボトル棚に置いても安定します。

「いざという時の備え」としてだけでなく、普段の水を切らした時のサブボトルとしても使えるため、“使いながら備える”ローリングストックの第一歩として取り入れやすいタイプです。

どちらも10年保存という長期対応で、防災備蓄として信頼できます。アコールは「省スペース重視」タイプ、カムイワッカは「使い勝手重視」タイプ。部屋の広さや家族構成に合わせて選べば、無理のない備蓄が実現します。

保存水は“まとめて置かない”ほうが安心

「箱のまま、まとめて押し入れに入れておけばいい」と思っていませんか? 実は、すべてを一ヶ所に置くのはリスクがあります。災害時には家具の転倒や扉の変形、浸水などで、その場所に近づけなくなる可能性があるからです。せっかく備えても、取り出せなければ意味がありません。

家の中で“複数の拠点”をつくる

理想は、保存水をいくつかの場所に分けて保管することです。たとえば、玄関・リビング・寝室など生活の動線ごとに小分けしておくと、どこにいてもすぐ手が届きます。1箱まるごとではなく、2〜3本ずつ袋に分けておくだけでも十分。普段の買い物バッグや収納ボックスを活用すれば、見た目もスッキリします。

「玄関に1箱、寝室に1箱」のバランスが理想

玄関側は避難時にすぐ持ち出せる位置として、寝室側は夜間の断水や停電に備える位置としておすすめです。家族が多い場合は、さらにキッチン下やトイレ横にも分散しておくと安心。どこか1ヶ所が使えなくなっても、他の場所から取り出せるようになります。

車や屋外ストッカーにも“サブ拠点”を

車を持っている場合は、トランクに数本入れておくのもおすすめです。外出先での渋滞や帰宅困難時にも役立ちます。また、ベランダや屋外収納ボックスに保管する場合は、直射日光を避け、風通しのよい日陰を選びましょう。保管場所を分けておくことが、災害時の“取り出しやすさ”と“安心感”を両立させます。

ポイントは、「どこに置いたかを家族全員が把握していること」です。いざという時、誰でも迷わず手に取れる場所に。まとめて置くよりも、分けて置くほうが実用的で、何より安心につながります。

最低限そろえるべき防災グッズを先に把握したい場合は、以下の記事も確認してみてください

▶︎ 防災セットおすすめ

更新を忘れない仕組みをつくる

10年保存水といっても、永遠に放っておけるわけではありません。長く保つとはいえ、購入した日を忘れてしまうと、気づかないうちに期限を迎えてしまうこともあります。けれど、管理を難しく考える必要はありません。少しの工夫で、交換時期を自然に意識できる仕組みがつくれます。

購入年月を箱やボトルに書いておく

もっともシンプルで確実な方法が、「購入年月を書く」こと。段ボールの側面やキャップに油性ペンで「2025年9月購入→2035年9月まで」などとメモしておくだけでOKです。ラベルの印字が見にくくなっても、自分で書いた文字ならすぐ確認できます。

スマホのリマインダーで自動通知

Googleカレンダーやスマホのリマインダーに「保存水の期限チェック」と登録しておくのもおすすめです。10年後はもちろん、5年後に中間点チェックを設定しておけば、箱の状態や置き場所の確認にも役立ちます。家族共有のカレンダーに入れておくと、誰かが気づいてくれる安心感もあります。

防災の日(9月1日)を“点検日”にする

毎年の「防災の日」を、備蓄の見直し日としてルーティン化するのも効果的です。保存水だけでなく、防災リュックや非常食、乾電池のチェックも同時にできるので、一度の確認で全体をリセットできます。カレンダーに「備蓄点検」と記しておくだけでも、毎年の意識づけになります。

ポイントは、“負担を感じずに続けられる仕組み”を作ること。完璧を目指すよりも、気づいたときに見直せる状態を保っておくことが大切です。10年保存水はそのサポート役として、私たちの暮らしを長く支えてくれます。

備蓄を“暮らしの一部”にする

防災という言葉には、どこか「特別なこと」「非常時だけのこと」というイメージがあります。でも本当に大切なのは、備えを日常の延長にしてしまうこと。保存水も、非常用ではなく“いつもの暮らしの中にあるもの”として扱うと、続けやすさがまったく違ってきます。停電の夜の寒さ対策には、普段から置いておけるアルミブランケットの使い方も役立ちます。

「見える場所」に置くことで意識が変わる

収納の奥深くに隠してしまうよりも、玄関の隅や棚の下など、普段の視界に少し入る位置に置いておくのがおすすめです。「あ、ちゃんと備えてある」という安心感が生まれ、意識的に防災へのモチベーションを保てます。ボトルデザインの落ち着いた保存水なら、部屋の雰囲気を損なうこともありません。

“使いながら備える”習慣を取り入れる

10年保存タイプを中心にしつつ、一部は5年保存や通常のミネラルウォーターを混ぜて、普段の飲料としても使うのもおすすめです。飲んだ分を買い足すだけで自然に備蓄が回り、管理の手間が減ります。特別に“防災用を買う”のではなく、生活の延長で備える――それが無理のない防災です。

家族で共有して“誰でも取り出せる”状態に

保存水の場所を、家族全員が知っていることも大切です。家のどこに何本あるのかを一緒に確認しておけば、いざという時に迷わず動けます。特に子どもや高齢者がいる家庭では、「ここに水があるよ」と普段から話題にするだけでも安心感が増します。

防災は「いつかのために」ではなく、「今日の暮らしを整えるために」行うもの。保存水をきっかけに、少しずつ防災を日常に溶け込ませていく――それが、続けられる備えのかたちです。

まとめ:置き場所から考えると、防災はもっと続けやすくなる

保存水の備えは、「量」や「種類」だけでなく“置き方”が大切です。

・直射日光を避ける

・床に直置きしない

・家の複数箇所に分けて置く

――この3つを意識するだけで、安心感と管理のしやすさがぐっと変わります。

10年保存水を選べば、交換の手間も少なく、長く安心を保てます。玄関や寝室など、ふとした時に目に入る場所に置いておけば、「ちゃんと備えてある」という小さな自信にもつながります。防災は、完璧を目指すよりも“無理なく続けること”が何より大切です。

まだ保存水を用意していない方は、この機会に少しだけ動いてみませんか? 箱ひとつからでも、暮らしの安心は確実に変わります。

おすすめの10年保存水はこちら

災害の備えは、特別なことではなく“暮らしを整える習慣”。

あなたの部屋のどこかに、小さな「安心の箱」をひとつ置いてみてください。それだけで、日常が少し静かに、そして力強く変わっていきます。

あわせて読みたい関連記事

コメント